【参考書選びで失敗しない!】効率的な学習を叶える最適な一冊を見つける比較ガイド

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「勉強しているのに、なかなか成績が上がらない」 「どの参考書を選べばいいのか分からず、時間ばかりが過ぎていく」

もしあなたがそう感じているなら、それは決してあなただけの悩みではありません。 多くの学習者が、膨大な数の参考書の中から自分にぴったりの一冊を見つけられずに苦労しています。 特に、限られた時間の中で最大の効果を出したいと考えるなら、効率的な参考書選びは学習成功の鍵となります。

この記事では、あなたの学習スタイルや目標に合わせた最適な参考書を見つけるための具体的な比較と選び方を徹底解説します。 「読んでよかった」「これなら動いてみようかな」と心から思えるような、あなたの学習を劇的に変えるヒントがきっと見つかるはずです。

なぜ参考書選びが難しいのか?あなたの悩みの構造を解き明かす

書店に足を踏み入れると、ずらりと並んだ参考書の数に圧倒されませんか。 「基礎から学べる」「短期間でマスター」「問題演習特化」など、それぞれの参考書が異なるアプローチを提示しており、どれを選べばいいのか途方に暮れてしまうのは当然のことです。

インターネットで検索しても、情報が多すぎて「結局どれが良いの?」と混乱してしまうことも少なくありません。 また、評判が良いからと購入したものの、自分のレベルに合わなかったり、学習スタイルとミスマッチだったりして、結局使わずに終わってしまうケースも多々あります。

このような「選択肢が多すぎる」「比較がしづらい」「誤解されやすい」といった悩みの構造が、あなたの参考書選びを難しくしているのです。 しかし、ご安心ください。 この記事を読み進めれば、あなたにとっての最適な一冊を見つけるための明確な基準が手に入ります。

「参考書効率的」の網羅型参考書の魅力

特徴とメリット

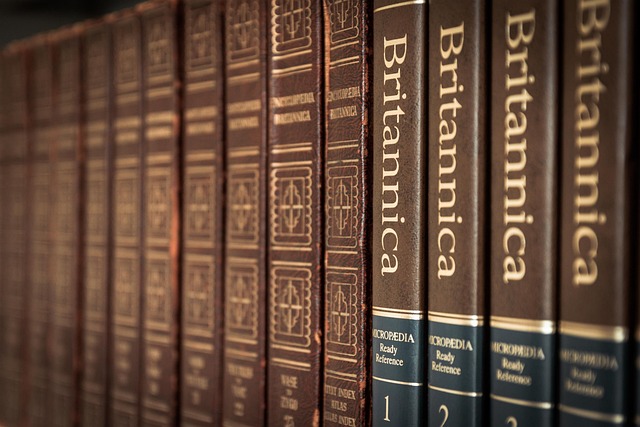

網羅型参考書は、特定の科目や分野について、基礎から応用まで体系的に知識を網羅しているのが最大の特徴です。 まるで辞書のように、必要な情報がすべて詰まっており、一つ一つの概念をじっくりと深く理解することができます。 このタイプの参考書は、知識の抜け漏れを防ぎ、確固たる基礎を築きたい学習者に最適です。

詳細な解説や豊富な例題を通じて、なぜそうなるのかという原理原則から学ぶことができるため、表面的な暗記に終わらず、本質的な理解を深めることが可能です。 特に、初めて学ぶ分野や、これまで曖昧だった知識を整理したい場合には、その真価を発揮します。 じっくりと時間をかけて取り組むことで、応用問題にも対応できる思考力が養われるでしょう。

想定される利用シーン

網羅型参考書は、大学受験や資格試験など、広範囲の知識が求められる試験対策において非常に有効です。 特に、学習の初期段階で全体像を把握し、基礎を固めたいと考えている高校生や大学生、あるいは新しい分野に挑戦する社会人の方にぴったりです。 独学で学習を進める際にも、教師の代わりとなる頼れる存在として活用できます。

また、一度学習した内容でも、時間が経って忘れてしまった部分を再確認したい時や、特定のテーマについてより深く掘り下げて学びたい時にも役立ちます。 自宅学習のメイン教材として、腰を据えて取り組むことで、着実に実力を積み上げていくことができるでしょう。 長期的な視点で学習計画を立て、じっくりと知識を定着させたい人には、この上ない選択肢と言えます。

網羅型参考書のメリット・デメリット

- メリット:

- 基礎から応用まで体系的に学べるため、知識の抜け漏れがない。

- 詳細な解説により、深い理解と本質的な思考力が養われる。

- 長期的な学習計画において、確固たる土台を築ける。

- 独学でも安心して学習を進められる情報量。

- デメリット:

- 分厚く、持ち運びには不便なことが多い。

- 情報量が多いため、学習に時間がかかり、途中で挫折しやすい。

- 特定の試験範囲に特化していない場合、不要な情報も含まれる。

- 価格が高めに設定されていることがある。

「参考書効率的」の問題演習型参考書の魅力(詳細に解説)

特徴とメリット

問題演習型参考書は、その名の通り、豊富な問題を通じて知識の定着と応用力向上を目指すものです。 インプットした知識をアウトプットする機会を多く提供することで、理解度を深め、実践的なスキルを磨くことができます。 このタイプの参考書は、ただ問題を解くだけでなく、解説が非常に丁寧であることも多く、間違えた問題からもしっかりと学ぶことが可能です。

様々な難易度の問題が収録されているため、自分のレベルに合わせて段階的にステップアップできるのも大きな魅力です。 特に、試験本番を意識した実践的な問題に取り組むことで、時間配分や解答戦略を練る練習にもなります。 知識の「使える化」を促進し、得点力に直結する学習効果が期待できるでしょう。

想定される利用シーン

問題演習型参考書は、基礎知識がある程度身についている人が、さらに実力を伸ばしたい場合に最適です。 大学受験や資格試験の直前対策として、過去問演習と並行して取り組むことで、弱点分野の克服や得意分野の強化に繋がります。 また、定期テスト対策として、授業で習った内容を問題形式で確認し、理解度を深めるのにも役立ちます。

「知識は頭に入っているはずなのに、なぜか問題が解けない」と感じている人は、まさにこの問題演習型参考書が必要なサインかもしれません。

アウトプットの機会を増やすことで、知識がより強固なものとなり、自信を持って試験に臨めるようになるでしょう。 実践力を高め、確実に得点アップを目指したい人には、欠かせない学習ツールです。

問題演習型参考書のメリット・デメリット

- メリット:

- 知識の定着と応用力向上に直結し、得点力アップが期待できる。

- 試験本番を意識した実践的な練習ができる。

- 丁寧な解説により、間違えた問題からも深く学べる。

- 自分の弱点を発見し、効率的に克服できる。

- デメリット:

- 基礎知識がないと、問題が解けずに挫折しやすい。

- 解説が簡潔すぎると、理解に苦しむ場合がある。

- 問題数が多すぎると、すべてをこなすのが難しい。

- インプットが不足していると、効果が半減する。

「参考書効率的」の速習・要点まとめ型参考書の魅力

特徴とメリット

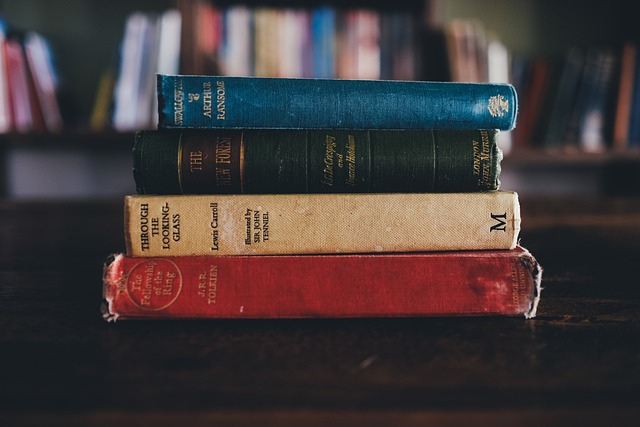

速習・要点まとめ型参考書は、重要ポイントに絞って効率的に学習できるのが最大の魅力です。 分厚い参考書を読む時間がない、あるいは全体像を素早く把握したいというニーズに応えるために作られています。 図や表、イラストを多用し、視覚的に理解しやすい工夫が凝らされていることが多いです。

短時間で広範囲の知識をざっと確認できるため、学習の導入や復習に非常に効果的です。 持ち運びやすいコンパクトなサイズも多く、通学中や移動時間などのスキマ時間にも活用できます。 「まずは全体を把握したい」「苦手な分野の要点だけ抑えたい」といった場合に、非常に役立つ一冊となるでしょう。

想定される利用シーン

このタイプの参考書は、試験直前の最終確認や、短期間での集中学習に最適です。 例えば、定期テスト前日に一夜漬けで要点を押さえたい学生や、資格試験の総復習をしたい社会人の方にぴったりです。 また、新しい分野の学習を始める際に、まず全体像を掴むための導入書としても活用できます。

「時間がないけれど、最低限の知識は身につけたい」という切迫した状況でも、効率的に学習を進めることができます。 網羅型参考書でじっくり学んだ後に、知識の定着度を確認するための補助教材として使うのも良いでしょう。

忙しい現代人にとって、非常に心強い味方となる参考書です。

速習・要点まとめ型参考書のメリット・デメリット

- メリット:

- 短時間で効率的に重要ポイントを学習できる。

- 全体像を素早く把握し、学習の導入や復習に最適。

- コンパクトで持ち運びやすく、スキマ時間を有効活用できる。

- 図や表が多く、視覚的に理解しやすい。

- デメリット:

- 情報量が限定的で、深い理解には不向き。

- 基礎知識がないと、内容を理解するのが難しい場合がある。

- 応用問題への対応力が身につきにくい。

- これ一冊で全てをカバーするのは難しい。

あなたに最適な一冊はどれ?参考書タイプ別比較表と選び方ガイド、FAQ

ここまで3つの参考書タイプを見てきましたが、結局どれを選べばいいのか迷うかもしれません。 そこで、それぞれの特徴を比較表にまとめ、あなたの学習スタイルに合わせた選び方ガイドと、よくある質問にお答えします。

参考書タイプ別比較表

| タイプ名 | 特徴 | 価格帯(目安) | 対象者 | 一言ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 網羅型 | 基礎から応用まで体系的に解説。知識の抜け漏れなし。 | 2,000円~4,000円 | じっくり基礎を固めたい人、独学で深く学びたい人。 | 「辞書のように頼れる一冊」 |

| 問題演習型 | 豊富な問題でアウトプット中心。実践力と応用力を養う。 | 1,500円~3,500円 | 基礎が固まった人、試験対策で得点力を上げたい人。 | 「知識を武器に変える一冊」 |

| 速習・要点まとめ型 | 重要ポイントに絞り、短時間で効率的に学習。 | 1,000円~2,500円 | 時間がない人、全体像を素早く把握したい人、復習用。 | 「スキマ時間を味方につける一冊」 |

選び方ガイド:あなたの学習スタイルに合わせた最適な選択

参考書を選ぶ際は、まず「現在の自分のレベル」と「学習の目的」を明確にすることが重要です。 もし、これから初めて学ぶ分野や、基礎からじっくりと理解を深めたいのであれば、網羅型参考書が最も適しているでしょう。 時間をかけて取り組むことで、確かな土台を築くことができます。

一方で、ある程度の基礎知識があり、実践的な問題解決能力を高めたい、あるいは試験で高得点を目指したいという場合は、問題演習型参考書が力を発揮します。 アウトプットを通じて、知識を定着させ、応用力を磨くことができるでしょう。 そして、時間がない中で効率的に要点を押さえたい、あるいは学習の導入や復習として活用したいのであれば、速習・要点まとめ型参考書がおすすめです。 自分の状況に合わせて、最適なタイプを選んでみてください。

よくある質問(FAQ)

- Q: 参考書は何冊も買うべきですか?

- A: 多くの参考書に手を出すと、かえって学習効率が低下する可能性があります。まずは目的を絞って厳選し、1冊を完璧にすることが重要です。必要に応じて、補助的に別のタイプを追加検討してみてもいいかもしれません。

- Q: 参考書はいつから使い始めるのが良いですか?

- A: 学習を始めるタイミングで、自分のレベルに合ったものを選びましょう。早すぎても難しく感じて挫折し、遅すぎると十分な学習時間が確保できない場合があります。まずは書店で中身を確認し、自分にとって理解しやすいかを確かめるのがおすすめです。

- Q: 電子書籍の参考書はどうですか?

- A: 電子書籍は持ち運びには非常に便利で、どこでも学習できるメリットがあります。しかし、書き込みがしにくい、集中力が途切れやすいと感じる人もいます。ご自身の学習スタイルに合わせて、紙媒体と電子書籍のどちらがより集中できるかを試してみてもいいかもしれません。

購入時の注意点や、より効率を高める学習のヒント

参考書を選ぶ際には、いくつかの注意点があります。 まず、必ず最新版であるかを確認しましょう。 特に法律や科学、時事問題に関わる分野では、情報が古くなっていると誤った知識を身につけてしまう可能性があります。

次に、解説の詳しさや分かりやすさも重要です。 書店で実際に手に取り、数ページ読んでみて、自分にとって理解しやすい言葉遣いや構成になっているかを確認してください。 「評判が良いから」という理由だけで選ぶのではなく、自分自身が納得できる一冊を見つけることが大切です。

また、参考書だけに頼らず、他の学習方法と組み合わせることで、さらに効率を高めることができます。 例えば、オンライン学習プラットフォームの動画講義を視聴したり、学習アプリでスキマ時間に復習したりするのも良いでしょう。

定期的なアウトプットの機会を設けることも、知識を定着させる上で非常に効果的です。 友人との勉強会や、模擬試験への挑戦なども積極的に取り入れてみてもいいかもしれません。

まとめ:あなたに最適な参考書で、学習効率を最大化しよう!

この記事では、「参考書効率的」というキーワードをもとに、網羅型、問題演習型、速習・要点まとめ型の3つの主要な参考書タイプを比較し、それぞれの特徴やメリット・デメリット、そして最適な選び方について詳しく解説しました。 あなたの学習目標や現在の状況に合わせて、最適な一冊を選ぶための具体的なヒントが見つかったのではないでしょうか。

参考書選びは、学習のスタートラインであり、その後の学習効率を大きく左右する重要なステップです。 「読んでよかった」「これなら自分に合う参考書が見つかりそう」と感じていただけたなら幸いです。 今日から、この記事で得た知識を活かして、あなたの学習を劇的に変える一冊を見つけてみてください。

最適な参考書との出会いが、あなたの学習をより楽しく、そして効率的なものに変えてくれるはずです。 さあ、自信を持って、新たな学習の一歩を踏み出しましょう!

![大学受験 新標準講義 地理総合、地理探究 中土居宏樹の 講義×演習 で学ぶ 共通テスト得点力養成講座 [ 中土居 宏樹 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1390/9784010351390_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 実戦問題演習・公立入試の英語 得点力を高めるためのジャンル・形式別トレーニング / 東京学参 編集部 / 東京学参 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/no_image.jpg?_ex=128x128)

![速習物理基礎・物理 [単行本] 数研出版編集部](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/booksdream/cabinet/racoon_225/4410139673.jpg?_ex=128x128)

![英単語速習術 この一〇〇〇単語で英文が読める (ちくま新書) [ 晴山陽一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4800/48005783.jpg?_ex=128x128)

![ヤバいくらい覚えられる速習の英単語1500 リック式「右脳」メソッド (ロング新書) [ リック西尾 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0664/9784845450664.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 速習化学基礎・化学 / 数研出版編集部 / 数研出版 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/08833958/bko9nmfvonv8whxy.jpg?_ex=128x128)

コメント